राज्यपाल विवाद: अगर SC खिलाफ तो केंद्र के पास क्या विकल्प होगा?

राज्यपाल के बाद राष्ट्रपति के अधिकारों पर भी सुप्रीम कोर्ट का चाबुक चला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है। तीन महीने में विधेयक पर फैसला देना अनिवार्य है। पढ़ें रिपोर्ट।

भारतीय संविधान। (Photo Credit: Sansad TV)

सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को एक फैसला सुनाया, जिसके बाद राज्यपाल के संवैधानिक अधिकारों पर नए सिरे से बहस छिड़ गई। राज्यपाल ने तमिलनाडु विधानसभा से पारित 10 विधेयकों पर सहमति देने में देरी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सहमति में देरी करने के फैसले को कानूनी तौर पर गलत कहा था और कहा था कि यह राज्यपाल की शक्तियों से परे है।

जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन ने राज्यपाल पद के बढ़ते राजनीतिकरण पर चिंता जताई थी। जस्टिस जेबी पादरीवाला ने कहा था कि वीटो या पॉकेट वीटो जैसा कोई तथ्य भारतीय संविधान में नहीं है। राज्यपाल को विधेयकों पर फैसला लेना होता है, उन्हें बिल पर सहमति देनी होती है, या बिल को राष्ट्रपति के पास भेजना होता है।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या था?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 200 राज्यपाल को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने, असहमति जताने या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करने की शक्ति देता है। मनी बिल को छोड़कर, अन्य मामलों में राज्यपाल को विधेयक को जितनी जल्दी हो सके लौटाना होगा। अगर वह सहमति नहीं देते हैं तो विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के बाद, विधेयक फिर से पारित होने पर राज्यपाल को सहमति देनी ही होगी।

यह भी पढ़ें: वक्फ कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है या नहीं?

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 200 में होना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके जैसे शब्द पॉकेट वीटो की इजाजत नहीं देते हैं। राज्यपाल की असहमति का अधिकार, विधानसभा के संवैधानिक अधिकारों को नकार नहीं सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यपाल, अपने सामने लाए गए विधेयक को तभी राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, जब ऐसा करना जरूरी हो और संवैधानिक सिद्धांतों के लिए खतरा हो।

'राज्यपाल के अधिकारों पर प्रहार'

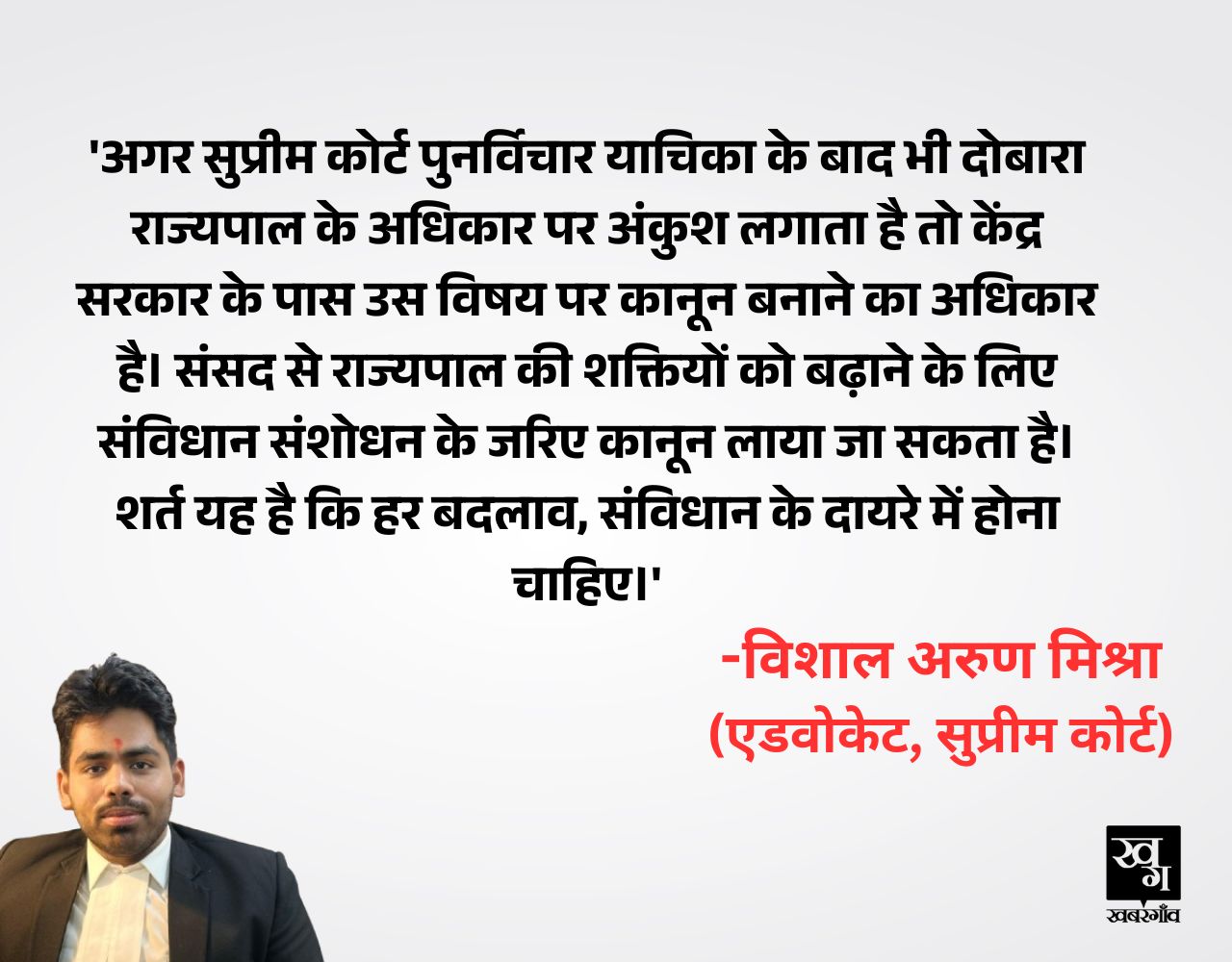

राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर तीन महीने में निर्णय लेना होगा। राज्यपाल को भी एक महीने में असहमति या राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखने का फैसला लेना होगा। पुनर्विचार के बाद विधानसभा की ओर से पारित विधेयक पर एक महीने में ही सहमति देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर पुनर्विचार के लिए गृहमंत्रालय याचिका दायर कर सकता है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार चाहती है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की सहमति से जुड़े समयावधि पर कोर्ट को विचार करने की जरूरत है।

यह भी पढ़ें: भारत में देह व्यापार गैरकानूनी है या नहीं? MP पुलिस के ऑर्डर से समझिए

अगर पुनर्विचार में भी खारिज हो मांग तो केंद्र सरकार के पास विकल्प क्या हैं?

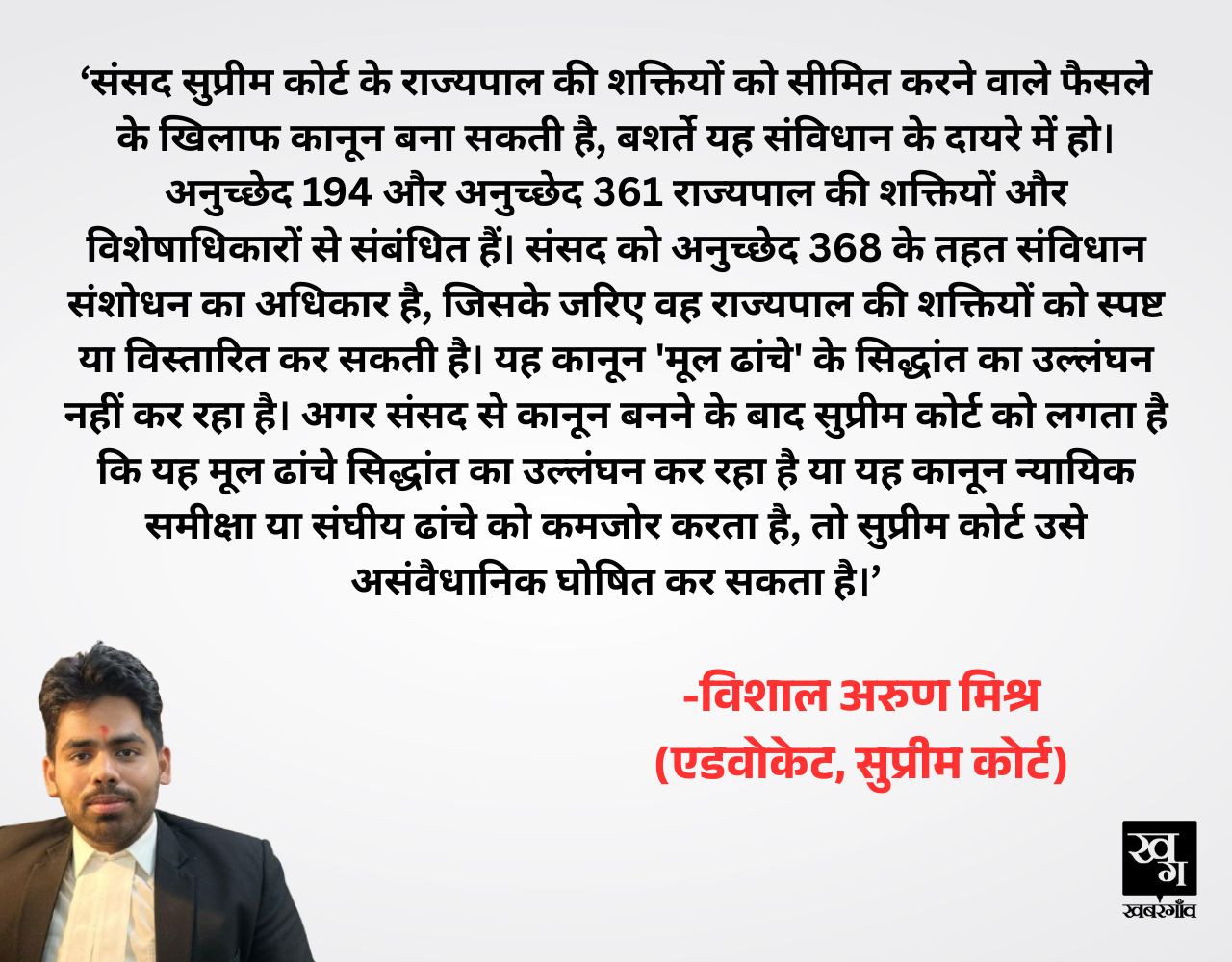

सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल अरुण मिश्र ने कहा, 'अगर कोर्ट पुनर्विचार याचिका के बाद भी दोबारा राज्यपाल के अधिकार पर अंकुश लगाता है तो केंद्र सरकार के पास उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार है। संसद सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों पर कानून बना सकती है, लेकिन यह संविधान के दायरे में होना चाहिए।'

विशाल अरुण मिश्र ने कहा, 'भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 तक में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, संरचना और शक्तियों का जिक्र है। संसद को अनुच्छेद 145 के तहत सुप्रीम कोर्ट के नियमों और प्रक्रियाओं को विनियमित करने का अधिकार है, बशर्ते यह सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता और मूलभूत शक्तियों को प्रभावित न करे।'

विशाल अरुण मिश्र ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति, मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा है। इसे संसद से पारित कानूनों के जरिए बदला या सीमित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल 1973 में बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत अस्तित्व में आया था। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो सुप्रीम कोर्ट की मूल शक्तियों को कम करता है, तो वह कानून असंवैधानिक घोषित हो सकता है। इसलिए, संसद सीमित दायरे में, संवैधानिक प्रावधानों के तहत और सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए कानून बना सकती है।'

क्या राज्यपाल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नया कानून बन सकता है?

एडवोकेट विशाल अरुण मिश्रा ने कहा, 'संसद सुप्रीम कोर्ट के राज्यपाल की शक्तियों को सीमित करने वाले फैसले के खिलाफ कानून बना सकती है, बशर्ते यह संविधान के दायरे में हो। अनुच्छेद 194 और अनुच्छेद 361 राज्यपाल की शक्तियों और विशेषाधिकारों से संबंधित हैं। संसद को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन का अधिकार है, जिसके जरिए वह राज्यपाल की शक्तियों को स्पष्ट या विस्तारित कर सकती है। यह कानून 'मूल ढांचे' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है। अगर संसद से कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह मूल ढांचे सिद्धांत का उल्लंघन कर रहा है या यह कानून न्यायिक समीक्षा या संघीय ढांचे को कमजोर करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है।'

यह भी पढ़ें: दिल्ली: निजी स्कूलों में फीस कम कराना मुश्किल? कानूनी दांव-पेच समझिए

कब-कब हुआ है टकराव?

गोलकनाथ केस 1967

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार संविधान का हिस्सा हैं और संसद की शक्ति असीमित नहीं है। संसद ने 24वें और 25वें संवैधानिक संशोधन पारित किए। मौलिक अधिकारों को संशोधन की शक्ति मिली। अनुच्छेद 31C अस्तित्व में आया, जिससे कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाया जा सके।

केशवानंद भारती केस 1973

सुप्रीम कोर्ट ने 24वें, 25वें और 29वें संशोधन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने 'मूल ढांचा' का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने संसद की शक्ति को सीमित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौलिक अधिकार, धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा आदि संविधान का हिस्सा हैं। संसद में 42वां संविधान संशोधन साल 1976 में हुआ। संसद की शक्ति बढ़ाई गई, न्यायिक समीक्षा के अधिकार को सीमित किया गया।

मिनर्वा मिल्स 1980

सुप्रीम कोर्ट ने 42वें संशोधन के जरिए लाए गए अनुच्छेद 31C के विस्तार को असंवैधानिक घोषित किया। कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को और मजबूत किया और कहा कि संसद की शक्ति संविधान के मूल सिद्धांतों के अधीन है।

नेशनल ज्यूडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन केस 2015

केंद्र सरकार ने 99वां संवैधानिक संशोधन किया। NJAC एक्ट लाकर जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका बढ़ाने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया। कोर्ट ने कहा कि NJAC न्यायपालिका की स्वतंत्रता को प्रभावित कर रहा है, यह मूल ढांचे का हिस्सा है।

कॉलेजियम सिस्टम जस का तस बना रहा। जब तक केंद्रीय कानून मंत्री रहे, किरेन रिजिजू बार-बार कहते रहे कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव जरूरी है। जब तक कॉलेजियम सिस्टम रहेगा, अंकल जज सिंड्रोम बना रहेगा। वह न्यायपालिका में फैले भाई-भतीजावाद पर सवाल उठाते रहे। अब तक इस पर विवाद जारी है।

ST/SC एक्ट 2018

साल 2018 में SC/ST अधिनियम पर कोर्ट के दिशानिर्देशों को संसद ने संशोधन के जरिए पलट दिया था।

और पढ़ें

Copyright ©️ TIF MULTIMEDIA PRIVATE LIMITED | All Rights Reserved | Developed By TIF Technologies

CONTACT US | PRIVACY POLICY | TERMS OF USE | Sitemap